教研活动|解码课标·链接生活·赋能特教

发布时间:2025.06.11

作者:信息处

来源:

点击数: 906

我校数学教研组开展跨学科主题学习深度研讨

在深化课程改革的背景下,跨学科主题学习已成为落实新课标的关键路径。近日,我校数学教师樊莹面向全体数学教师,带来了一场题为《数学跨学科主题学习的“可为”与“慎为”》的专题讲座,为教研组进一步探索学科融合教学找到了理论基础。

立足课标:明确方向与刚性要求

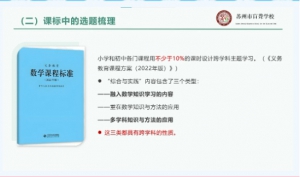

樊莹老师紧扣《义务教育课程方案和课程标准(2022年版)》,强调跨学科主题学习已非“可选项”,而是有明确的课时占比要求(不少于10%)。她深入剖析新课标中综合与实践领域的三大类型:融入数学知识学习、数学知识方法应用、多学科知识与方法应用,并指出这三类均具跨学科特质。

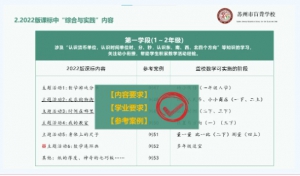

通过对国家最新颁布的义务教育课标与聋、盲、培智三类特校课标内容的细致对比与梳理,樊老师指出,尽管特教课标存在一定滞后性,但其中丰富的“综合与实践”主题活动(如聋部“小小商店”)仍是开展跨学科教学的宝贵资源库,并分享了“先教后用”与“边教边用”两种可行模式。

精准选题:寻找融合的“黄金切入点”

为进一步拓展现有教材内容,贴近生活整合资源,樊莹结合理论与实践,提炼出合适主题内容的四大来源:

1. 数学知识本身:如统计与概率天然适合结合信息技术处理数据、生成图表。

2. 师生优势与兴趣:如幼小衔接阶段可融合数学与沟通交往;擅长劳动技术的教师可开展种植测量项目(数学+劳动);数学与道法结合亦是良策。

3. 社会生活热点:垃圾分类、环保议题、无人机配送路径规划、成本计算等。

4. 地方特色资源:如苏州的花窗设计(对称、旋转)、结合职业教育的“咖啡与数学”等。

同时,她直言需避开“雷区”:高度抽象纯理论(如质数合数)、单纯计算技能训练、以及过于庞大耗时的项目。她以“垂线”教学为例,指出其看似与生活相关,实则较难。教师需要以面向全体学生,能够让他们无障碍参与学习,设计出真正解决复杂生活问题的跨学科课例。

实践回想:教研组的探索足迹与硕果

樊莹的讲座为教研组实践提供了扎实的理论循证,而我校数学教师早已在跨学科领域迈出坚实步伐,成果斐然:

课堂实践:刘转老师以《有趣的平衡》为轴,融合历史、物理、劳动科学,揭秘杆秤中的杠杆原理与反比例关系,在省视障教育联合教研中精彩展示。李艳老师则将《垂线》原理创造性融入安全教育,引导学生规划“最短逃生路线”,在真实情境中深化数学应用与安全意识。

作业创新:近期举办的“时间的奥秘”跨学科作业展令人耳目一新。学生们运用数学测量与几何原理,制作日晷、调试沙漏比例、设计齿轮钟表、搭建天体运行模型及火箭倒计时装置,从多元维度具象化感知抽象的时间概念,盲文乐高日历等作品更彰显特殊教育的巧思。

智慧共享:宋娜老师结合《小学数学——跨学科主题学习设计与实践》专著,从理论到实操,分享了“度量衡的故事”、“神奇的蜂巢”、“少先队标志中的数学”等普校优质案例的设计思路,极大拓宽了组内教师的视野。

此次教研活动,既有樊莹老师高屋建瓴的课标解码与路径指引,也有教研组同仁丰富实践案例的生动映照。从困惑到清晰,从尝试到深耕,“跨学科主题学习”的种子已在苏州盲聋学校数学教研组活力团队中生根发芽。未来,我们将继续秉持“跨越有‘度’、跨界有‘联’、跨步有‘续’”的理念,在学科教学融合的探索中,为每一位特殊学生的全面发展开辟更广阔的天地。

图:江虹、樊莹

文:樊莹

一审一校:倪璟璟

二审二校:教导处

三审三校:校长室